2015. 6. 4. 09:25ㆍ삶(각종 수업 자료)/나의 이야기

종강의 변 1)

또 이맘때가 되었다. 종강(終講)무렵은 늘 마음이 불편하다.

뒤돌아보니 이번 학기는 시작부터 애를 먹었다. 전공과목의 폐강(閉講), 겨우 2주차 대학신입생들의 리포트 제출 않기 동맹(?), 여기에 ‘글쓰기와 토론’이라는 수업시간을 경시하는 일부 학생들(의예과 일부)의 태도, 심지어는 토론 중에 ‘ㅆㅍ’이라는 욕까지---. 하기야 이 모든 것이 어른들의 책임(1차는 선생인 내 책임임을 통감)임을 모르는 바 아니지만. 폐강은 그렇다손 치더라도 일부 대학생들(의예과 일부)의 수업태도는 넘지 못 할 선을 한참이나 넘었다.

근 30여년 선생으로서 처음 겪는 일이기도 하지만 내 능력 밖이라 자괴감이 들었다. 수업을 끊고 이를 바로 잡아야하지만, 이미 신입생 첫날부터 흰 가운에 청진기를 귀에 꼽고 한 손엔 메스를 들고 들어 온 아이들이었다.

종강날까지도, ---한 여학생은 토의 중에 눈썹까지 붙이고 있었다.

나는 지적하지 않았다. 아니, 못 한 것인지도 모른다. 난 저 아이(들)에게 더 이상 선생이 아니었기 때문이다.

‘종강(終講)’이 아닌 ‘종강(腫講:부스럼투성이 강의)’이란 착잡한 마음이다.

강의실 밖으로 빨리 나가고 싶었다. 캠퍼스엔 때 이른 여름 햇볕이 따갑게 내리쬐고 있었다.

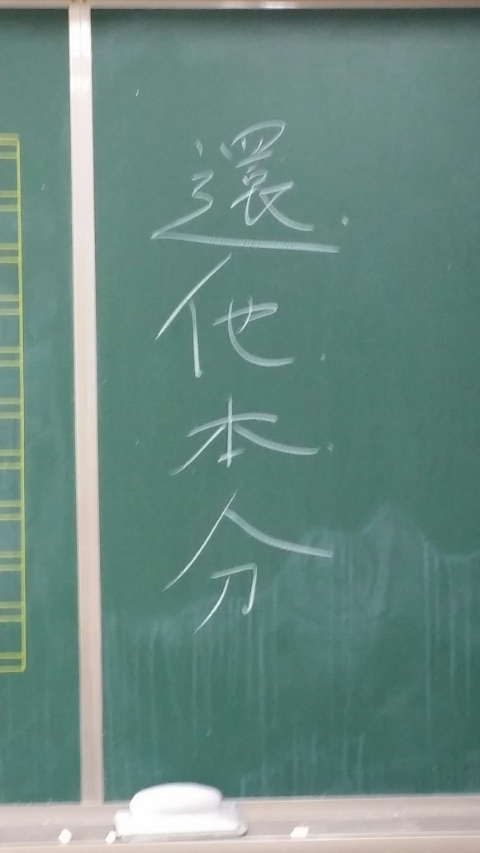

학생들이 떠나버린 빈 강의실에 내가 마지막으로 아니, 개강 초부터 강조한 ‘환타본분(還他本分)’ 넉 자만 남았다. ‘자기 자신으로 돌아가라’ 한 학기 내내 학생들에게 ‘나를 찾으라’고 주문하였다. 그래야 내가 이 세상을 살아내는 것이라고. 그래야 남과 다른 내 삶이라고. 그래야 남과 비교하지 않는 것이라고. 그래야 아롱이다롱이 삶은 안 산다고. 그래야 내 글을 쓴다고. ---.

그래, 학생들에게 무던히 강조하였다. 저 넉 자를 옆에 놓고 살라고.---.

강의실을 나서는데, 칠판에 써 놓은 ‘저 넉 자’가 자꾸만 나를 잡아끈다.

“간 선생! 당신, 혹 나를 떼놓고 가는 것은 아니겠지.”

'삶(각종 수업 자료) > 나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 차이나타운, 악의 연대기, 간신 (0) | 2015.06.20 |

|---|---|

| 창비의 표절 운운을 보며 (0) | 2015.06.19 |

| 윤효간이라는 피아니스트의 '윤효간대학'을 다녀와서 (0) | 2015.05.21 |

| 헌혈(獻血) 유감(有感) (0) | 2015.03.18 |

| 유구무언 (0) | 2015.03.12 |